2017年10月19日

コラム

テクニカル指標の最適な組み合わせ

テクニカル指標にはまだまだ多くの種類がありますが、今回と次回はこれまで紹介したテクニカル指標の中からいくつかを組み合わせて使うことについて考えてみます。テクニカル指標を組み合わせるメリットは、売買シグナルの出る頻度は少なくなる代わりに、そのシグナルの精度を高めてあげることにあります。

テクニカル指標にはまだまだ多くの種類がありますが、今回と次回はこれまで紹介したテクニカル指標の中からいくつかを組み合わせて使うことについて考えてみます。テクニカル指標を組み合わせるメリットは、売買シグナルの出る頻度は少なくなる代わりに、そのシグナルの精度を高めてあげることにあります。

ADXをフィルターに使おう

今回は、「FXで使えるテクニカル移動平均線の基本編」から2本の移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス、「移動平均線を使いこなしてFXで収益をあげる応用編」から高値移動平均・安値移動平均、「オシレーター系指標でトレンドの勢いと過熱を見る」からDMIをピックアップしながら、若干のアレンジを加えて使い方を紹介しましょう。

まず、売買シグナルを考える際の最初のフィルターとしてADXを使います。ADXはトレンドの有無を判断するためのテクニカル指標として使い勝手が良いので、ここではADXからトレンドがあると判断できる時に順張り系のテクニカル指標で売買を行うことを考えます。また高値移動平均・安値移動平均を併用することで、エントリー(新規)だけでなくエグジット(仕切り)の水準も示していくことも考えます。

まず、エントリーのための売買シグナルとして4期間と18期間の終値による単純移動平均線を使います。ここでは、長期移動平均線の傾きに関係なく4期間>18期間であれば買い、4期間<18期間であれば売り、とします。

ここで、フィルターとしてADX(パラメータは14期間)を用います。ADXが上昇時の売買シグナルを採用し、仮に売買シグナルが出てもADXが下降している場合には、ADXが上昇するまで待ち、ADXが上昇に転じたことをもって売買シグナルが発生したと考えます。つまり、ADXの上昇は後追いでも構わないということです。

新規ポジションを作るときのエントリーのルールをまとめると以下の通りです。

- 新規買い:ADXが上昇時の4期間と18期間の移動平均線のゴールデンクロスで買い

- 新規売り:ADXが上昇時の4期間と18期間の移動平均線のデッドクロスで売り

*ADXが下降している場合は、ADXの上昇を待ってエントリー

決済するときのルールも予め決めておく!

次に、エグジット(仕切り)については異なるテクニカル指標である高値移動平均・安値移動平均を用います。エントリーとエグジットのテクニカル指標を分けることはよくあることですが、エグジットに使うテクニカル指標は、トレーリングストップをベースとした指標を使うことが一般的です。今回のシリーズでは紹介しませんでしたが、パラボリックは代表的な指標と言えるでしょう。今回は、高値移動平均・安値移動平均をアレンジしたハイロー・アクティベーターというカスタム指標(HiLo Activator)を用います。

ハイロー・アクティベーターは、ロバート・クラウス氏が紹介した指標で実体は3期間の高値移動平均・安値移動平均です。ただ、トレーリングとして使いやすくするために、下降トレンドから上昇トレンドへの転換は3期間高値移動平均を終値で上抜いた時点とし、その場合には3期間安値移動平均のみをトレーリングのサポートとして表示します。同様に上昇トレンドから下降トレンドへの転換は3期間安値移動平均を終値で下抜いた時点とし、その場合には3期間高値移動平均のみをトレーリングのレジスタンスとして表示します。

さらに、チャートを見ているとライブチャートの場合には、最後の足の四本値が変化すると指標の値も変化してしまうため、ハイロー・アクティベーターでは指標を1期間先行させ、ひとつ前の確定した足により計算された指標を使います。この1期間先行させることで確定した値を参照するという手法は他のテクニカル指標においても考えてみるべきと言えるでしょう。

ここで、仕切りのルールをまとめておきます。

- 仕切り売り(買いポジの仕切り):デッドクロス、もしくはハイロー・アクティベーターの下抜け

- 仕切り買い(売りポジの仕切り):ゴールデンクロス、もしくはハイロー・アクティベーターの下抜け

さらに、地合いが元に戻った場合のリエントリー(同方向ポジションの作り直し)についても考えます。エントリーのルールが維持されている時にハイロー・アクティベーターが転換した場合は、リエントリー(同方向ポジションの作り直し)することとします。まとめると以下の通りです。

ADX上昇(後追い可)かつ4期間平均>18期間平均の時に、ハイロー・アクティベーターが上側から下側に転じた場合は買い直し

ADX上昇(後追い可)かつ4期間平均<18期間平均の時に、ハイロー・アクティベーターが下側から上側に転じた場合は売り直し

実際にチャートで見てみよう!

それでは、チャートを見てみましょう。

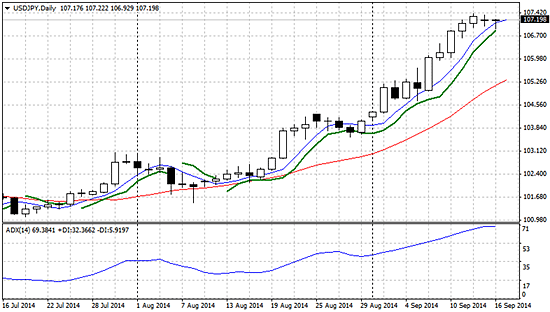

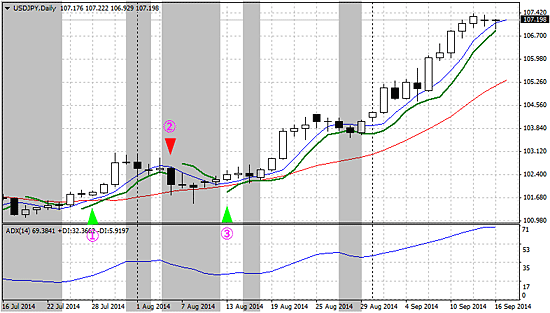

ドル円(日足)のメインチャート部分に、4期間移動平均(青)、18期間移動平均(赤)、ハイロー・アクティベーター(緑)を表示し、サブチャート部分にADX(青)を表示してあります。

エントリーの絶対条件としてADX上昇がありますので、わかりやすく目立たせるためADXが上昇している期間を残して、それ以外の期間はグレーアウトさせます。そして、条件が整ったローソク足に買い(黄緑の▲)、売り(赤い▼)のマークを付けてみましょう。3箇所にマークが付いています。

左から順に見ていきます。

①=7月28日:ADXが既に上昇時に4期間移動平均と18期間移動平均のゴールデンクロスが起きているので新規買いエントリー。ハイロー・アクティベーターでトレーリングします。

②=8月6日:ハイロー・アクティベーターを下抜けしましたので、仕切り売り(買いポジの仕切り)。次の新規売りエントリーか買い直しのリエントリー待ちとなります。

③=8月13日:4期間移動平均>18期間移動平均の状態で、後追いでADXが上昇に転じハイロー・アクティベーターが下側に転じたので買い直し(リエントリー)

チャート一番右端(9月16日)時点では、4期間移動平均>18期間移動平均の状態は維持されていて、ハイロー・アクティベーターもトレーリングを続けています。今後、デッドクロス、もしくはハイロー・アクティベーターの下抜けで仕切り売りとなります。

今回は、テクニカル指標の組み合わせを考えながら、エントリー、エグジット、リエントリーといった明確なルールの考え方について紹介しました。MT4であればEA(自動売買プログラム)でシステムトレード(自動売買)を行うことも可能ですが、EAは厳格に判断してしまうため、テクニカル分析にある程度慣れた人の場合、裁量の余地も残しておくことは結構効果的であることを付け加えておきます。

ここまでは(1)テクニカル指標を組み合わせることで売買シグナルの出る頻度は少なくなる代わりに、そのシグナルの精度を高めてあげること、(2)エントリー、エグジット、リエントリーといった明確なルールの考え方、そしてそれぞれにおけるテクニカル指標の使い分け、の2つの点について考えました。

次は、(3)指標を組み合わせ目的に沿ったパラメータに変える手法、(4)MTF(上位時間枠)指標を組み合わせダマシを避ける手法、について考えてみましょう。

目的に沿ったパラメータに変える

年初来高値を更新後のドル円は、押しらしい押しが入らず一直線に円安が進行しています。こうした局面ではオシレータ系の指標では通常のパラメータを使っても売られ過ぎの状態になることはまずありません。ここでは、ワンウェイのマーケットでも押し目を測る手法としてRSIのパラメータを極端に短期化することを考えます。

通常、RSIでは8〜9期間、あるいは14期間といったパラメータが用いられますが、これでは全く目的に沿った使い方は出来ないため、思い切って2〜3期間というパラメータを使うことを考えます。しかし、こうした極端なパラメータを使う場合には、フィルターとして別のテクニカル指標を組み合わせることを考えなくてはなりません。

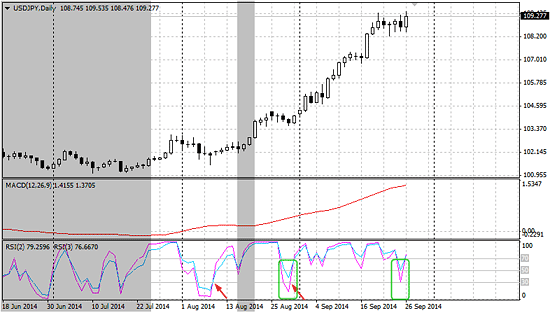

そこで、トレンドを測るテクニカル指標としてMACD(パラメータは通常の12,26,9期間)のシグナルの傾きを利用してみましょう。MACDシグナルの傾きが上向きであれば上昇トレンド、下向きであれば下降トレンドということになります。ドル円日足チャートに、このMACDシグナルと2期間(ピンク)と3期間(水色)のRSIを組み合わせたチャートを御覧ください。

このチャートで見るべきポイントは、MACDシグナルが上向き(上昇トレンド)の時に、RSIが売られすぎ(売られすぎゾーンからのゾーン・エグジット。ゾーン・エグジットについては第7回を参照)となっているポイントと、RSIがいわゆるZLR(ゼロ・ライン・リジェクト)を起こしているポイントです。

ZLRについては、説明が必要ですね。ZLRとはオシレータ系のチャートにおいて、センターライン(通常0もしくは50。RSIでは50がセンターライン)付近での短期と長期の指標の動きの違いに着目する考え方で、上記チャートでは短期の2期間RSI(ピンク)が大きく下がっているにもかかわらず、長期の3期間RSI(水色)はセンターラインを下回らないか、もしくはわずかに下回って戻す状態を言います。

MACDシグナルが下向き(下降トレンド)の部分はグレーアウトしてありますので、それ以外の部分でゾーン・エグジットとZLRを探します。ゾーン・エグジットは赤い矢印で示した部分で、ZLRは黄緑の四角で囲った部分で発生しています。後者のZLRは今回の買いのケースではピンクのラインが大きく下がっている(30以下が目安)にもかかわらず、水色のラインは下がりきっていない(40以上が目安)状態を示しています。

このように通常は使わない長短期のRSIもフィルターとなる指標を組み合わせてあげることで、今回の目的=一方的な上昇相場で押しを見つける、に沿った使い方が出来るわけです。

MTF指標の組み合わせ

それでは、チャートを見てみましょう。

MT4ではMTF(上位時間枠)の指標を使うことが出来ますので、例えば日足チャートにおけるテクニカル指標をフィルターとしながら、下位時間枠(トレードするチャート)におけるテクニカル指標で売買タイミングを測るといった利用法が簡単に実現できます。

ここではMTFにおけるMACDシグナルをフィルターとして使う手法を考えてみましょう。MACDのMTF系指標にMTF MACDというカスタム指標がありますので、この指標を用いて日足MACDシグナルをトレード時間枠のチャートに表示します。

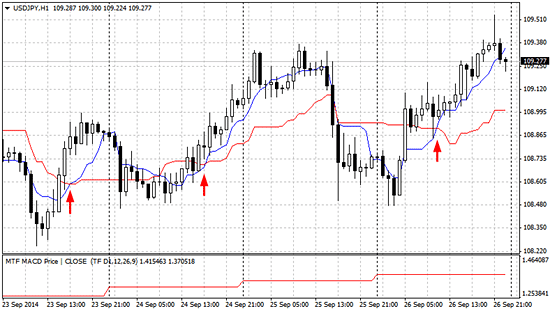

次のチャートはドル円1時間足チャートに一目均衡表の転換線(青)と基準線(赤)のみをパラメータを7期間と21期間に変更したものを表示してあります。サブチャートに表示されている階段上のラインが日足ベースのMACDシグナルです。MTF系指標では通常、分ベースでパラメータを指定しますので日足=1440分ということで、1440を期間として設定してあります。計算パラメータは、12,26,9と標準のパラメータを使いました。

ここでも、MACDシグナルが上向きの状態を上昇トレンドと判断しますが、表示されているチャート期間では常に上向き=上昇トレンドとなっていますので、転換線と基準線が好転しているところ(いわゆるゴールデンクロス)で買いを考えることとなります。赤い矢印で示した部分がそれに該当することがわかります。

ここでは、上位のMTF指標、下位のトレード指標ともにひとつしか使いませんでしたが、複数の指標を利用したり、エグジットのための指標を組み合わせたりすることも有効な方法です。また一目均衡表も通常はパラメータを変えることは稀ですが、このように転換線と基準線のみを使うといったケースではパラメータを変えてみることも新たな発見につながると思います。色々と試してみることをおすすめします。

今回でテクニカル分析のコラムは終了となります。どちらかというと、初心者よりテクニカル指標の使いこなしに興味を持ち始めた方を念頭においた内容だったと思います。FXで取引を行う際には、ファンダメンタルだけでなく、テクニカル分析を併用することで相場の見通しを立てやすくなると同時に、取引を行う際の明確な指針を与えてくれることは間違いありません。今回のシリーズの内容で、皆様の役に立つ内容がひとつでもあれば、筆者としてはうれしい限りです。

- 山中康司氏

- 1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジテント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行ない、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。

FXを始めたいと思ったら、まずはFX会社の口座開設が必要です。これからFX口座を作ろうと考えている人、いまお使いのFX口座よりもお得なFX会社がないか考えている人は必見。人気ランキングやスプレッド、スワップポイント比較などから自分にあったFX口座を探してみましょう。