2017年10月19日

コラム

オシレータ系指標の基本とRSIの見方・使い方

テクニカル指標は、しばしばトレンド系とオシレータ系の2つに分けられますが、一般にオシレータ系は逆張りに向いたテクニカル指標と言われます。しかし、オシレータ系のテクニカル指標でも見方によっては順張りの使い方をすることが出来ます。

テクニカル指標は、しばしばトレンド系とオシレータ系の2つに分けられますが、一般にオシレータ系は逆張りに向いたテクニカル指標と言われます。しかし、オシレータ系のテクニカル指標でも見方によっては順張りの使い方をすることが出来ます。

そもそもオシレータ系指標とは

今回はオシレータ系指標の概要とその使い方を最も代表的なオシレータ系指標であるRSIを使って見ていくことにしましょう。

オシレータ系指標は、メインチャートから独立してサブチャートに表示される指標で、通常、0〜100、あるいは0を中心とした目盛を持つチャートに表示されます。もっとも古典的なオシレータ系指標に「サイコロジカル・ライン」と呼ばれるテクニカル指標がありますが、この指標は一定期間(通常12日間)において、終値が上昇した日が何日あるかを示したものです。12日間で終値が上昇した日が9日であれば75%、終値が上昇した日が3日であれば25%と計算され、サイコロジカル・ラインが75%以上は買われ過ぎ、25%以下は売られ過ぎというような判断を行います。

サイコロジカル・ラインの場合、1銭でも1円でも上昇は上昇と数えられるため、この欠点を改良する目的でワイルダー氏により開発された指標がRSI(Relative Strength Index、相対力指数と訳される)です。RSIは、値幅を考慮したサイコロジカル・ラインといえ、以下のように計算され(期間を8期間として計算)、0〜100のパーセントで表示されます。

1日目のRSI=U/(U+D)×100

ただし、U=8日間上昇幅平均、D=8日間下落幅平均

2日目以降のRSI=U2/(U2+D2)×100

ただし、U2=(U×7+前日上昇幅)/8 D2=(D×7+前日幅)/8

(*2日目以降も1日目と同じ計算を続ける方法もありますが、大きな差異はありません)

上式のように、上昇幅、下落幅を考慮することで、大きな上昇は小さな下落数日分と同じ効果が得られ、一定期間における買われ過ぎ、売られ過ぎを判断しやすくなっています。

RSIを分析するときの見方とは

RSIの主な見方としては以下のようなものがあります。

- (1)買われすぎ(OB=Over Bought)、売られすぎ(OS=Over Sold)ゾーンで逆張り

- 通常、OB=70〜80%、OS=20〜30%とし、OB/OSゾーンからの出口となる「ゾーン・エグジット」を買われ過ぎ、売られ過ぎのポイントと考える。トレンドが継続して水準に偏りが見られる場合にはOB、OSの水準を変えることもある。

- (2)センターラインの上抜け、下抜けで順張り

- RSIのラインが売られ過ぎゾーンから50を上抜ける時に上昇トレンドが継続しやすく、買われ過ぎゾーンから50を下抜ける時に下降トレンドが継続しやすい。

- (3)2本のRSIによる判断

- 短期と長期、2本のRSIを用いて、RSIのゴールデンクロス(GC)、デッドクロス(DC)を売買シグナル、乖離で買われ過ぎ、売られ過ぎを判断する。しかし、前者は(2)のセンターライン、後者は(1)のゾーン・エグジットで対応可能なため、詳細は省きます。

- (4)価格とRSIのダイバージェンス

- 価格の方向性とRSIの方向性に乖離が見られる時は、押し目買い、戻り売りのチャンスとなる。ただし、このダイバージェンスは次回解説するストキャスティクスで使ったほうがより効果的であるため、次回のテーマとして扱います。

RSIの見方を可視化!

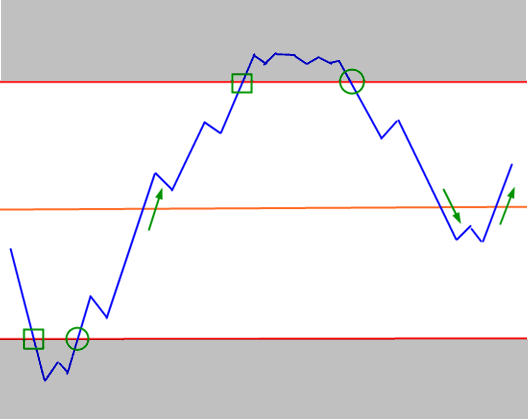

それでは、(1)と(2)について簡略化した図をご覧ください。

上図において、青いラインがRSI、下側の赤いラインから下が売られ過ぎゾーン、上側の赤いラインから上が買われ過ぎゾーン、中央の赤いラインがセンターライン(50%)となっています。

(1)の「ゾーン・エグジット」は、左の売られ過ぎゾーンの例では、RSIが低下し、売られ過ぎゾーンへと到達(緑の四角)したことでゾーン・エントリーの状態となります。その後、売られ過ぎゾーンを出ていく(緑の丸)ポイントがゾーン・エグジットで、いわゆる売られ過ぎを一点で示す場合に使われます。

同様に右の買われ過ぎゾーンの例では、RSIが上昇し、買われ過ぎゾーンへと到達(緑の四角)したことでゾーン・エントリーの状態となり、その後、買われ過ぎゾーンを出ていく(緑の丸)ポイントがゾーン・エグジットで、いわゆる買われ過ぎを一点で示す場合に使われるわけです。

具体的にRSIを分析!

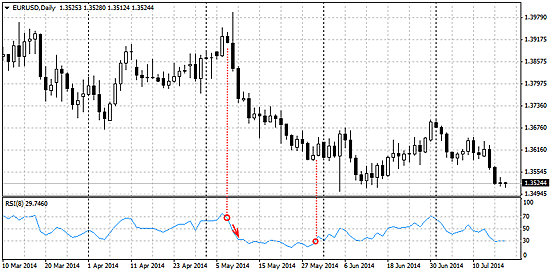

(2)のセンターライン上抜け、下抜けは緑の矢印で示している例で、これは特に説明は必要としないと思いますので、実際にチャートで見てみましょう。ユーロドルの日足チャートです。

画面中央部分に示した部分がRSIの動きが良く出ている例です。買われ過ぎゾーンからのゾーン・エグジットで売り、その後センターラインを下抜けたことで下降トレンドが継続します。そして売られ過ぎゾーンにゾーン・エントリー後しばらくの間、売られ過ぎゾーンでRSI自体がもみあい、売られ過ぎゾーンからのゾーン・エグジットで買いです。

なお、RSIのピーク、ボトムは、価格のピーク、ボトムよりも1期間先行することも多いので、覚えておくとよいでしょう。

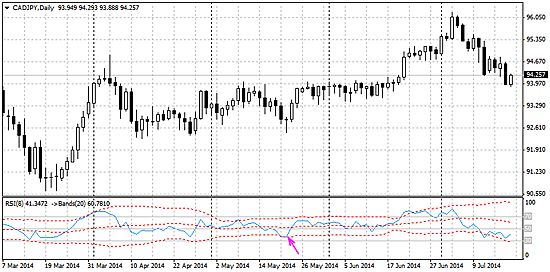

次にRSIが使いにくいケースのチャートをご覧ください。

これはカナダ円の日足チャートですが、通常のRSIの見方では一度も売られ過ぎの状態になっていません。もちろん、上昇トレンドが続いているからに他ならないのですが、このような場合に、(1)の最後の部分に記した「トレンドが継続して水準に偏りが見られる場合にはOB、OSの水準を変えることもある」という考え方が出てきます。しかし、水準を変えるというのも主観が入り困難です。

このような時には、前回紹介したボリンジャーバンドが役立ちます。ボリンジャーバンドは水準を動的(ダイナミック)に変化させますので、RSIの値のボリンジャーバンドを表示することで、買われ過ぎ、売られ過ぎの水準を動的に変えることが可能となります。このカナダ円のチャートにはRSIのボリンジャーバンドが表示してありますが、RSIの値がRSIのボリンジャーバンドの到達したポイントを見ることで画面中央部分では売られ過ぎの判断が出来るポイント(ピンクの矢印)があります。息の長い上昇トレンドの中で、絶好の押し目を示した例と言えるでしょう。

- 山中康司氏

- 1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジテント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行ない、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。

FXを始めたいと思ったら、まずはFX会社の口座開設が必要です。これからFX口座を作ろうと考えている人、いまお使いのFX口座よりもお得なFX会社がないか考えている人は必見。人気ランキングやスプレッド、スワップポイント比較などから自分にあったFX口座を探してみましょう。