2017年10月19日

コラム

一目均衡表の見方・使い方

一目均衡表は、日本発祥のテクニカル指標の中でも世界で最も有名と言っても過言ではないほど愛用者の多いテクニカル指標です。一目山人(細田悟一氏)が昭和初期に長い時間をかけ開発した手法で、5本の線により構成される一目均衡表を用いて、時間論(日柄観測)を中心にしつつ、波動論(値幅観測)そして現在の相場の方向性を分析する総合的なテクニカル分析手法です。

一目均衡表は、日本発祥のテクニカル指標の中でも世界で最も有名と言っても過言ではないほど愛用者の多いテクニカル指標です。一目山人(細田悟一氏)が昭和初期に長い時間をかけ開発した手法で、5本の線により構成される一目均衡表を用いて、時間論(日柄観測)を中心にしつつ、波動論(値幅観測)そして現在の相場の方向性を分析する総合的なテクニカル分析手法です。

一目均衡表の5本線の見方

今回のコラムでは、一目均衡表の5本の線の見方、波動論から考える値幅観測、これら2つに解説を絞り、最後に簡単に日柄観測について触れることとします。

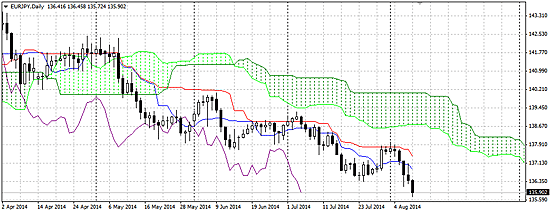

まずは、一目均衡表のチャートをご覧ください。

ユーロ円・日足のローソク足に以下の5本の線が重ねて表示されています。それぞれの線の名称と計算方法は以下のようなものです。

| 青 | :転換線 = 9期間高値と9期間安値の半値の線 |

|---|---|

| 赤 | :基準線 = 26期間高値と26期間安値の半値の線 |

| 黄緑 | :先行スパンA = 転換線と基準線の半値を{26期間}先行させた線 |

| 緑 | :先行スパンB = 52期間高値と52期間安値の半値を{26期間}先行させた線 |

| 紫 | :遅行スパン = 終値を{26期間}遅行させた線 |

先行スパンAと先行スパンBの2本の線で構成される「雲」、そして遅行して表示される遅行スパンが一目均衡表に独特の雰囲気を与えています。また{26期間}は、当日の足を含めての本数となりますので、一般的な数え方では25期間と同じです。

3つに分類してみると分かりやすい

これら5本の線を以下の3つのグループ(三役)に分けた見方で説明します。

(1)転換線と基準線

転換線は、短期のサポートとレジスタンスとして、基準線は、中期のサポートとレジスタンスとしての見方をし、基準線の傾きでトレンドの方向性を判断します。また、2本の移動平均線のクロスように、転換線と基準線の位置関係で以下のように売買を判断します。

転換線が短期移動平均線の役割を、基準線が長期移動平均線の役割をしていると考えるとわかりやすいと思います。一目均衡表では、転換線>基準線のようにゴールデンクロスの状態を好転と呼び、転換線<基準線のようにデッドクロスの状態を逆転と呼びます。

一般的に、上昇トレンドが始まるとはじめに「終値>基準線」となり、その後「転換線>基準線」となることが多いのですが、この2つの好転の期間が短いほど(2期間程度)強い上昇トレンドとなる場合が多いと言えます。下降トレンドの場合も同様に、「終値<基準線」となり、その後「転換線<基準線」となることが多く、2つの逆転の期間が短いほど(2期間程度)強い下降トレンドとなる場合が多いと言えます。

(2)終値と雲

雲は、先行スパンAと先行スパンBで挟まれる部分で、長期のサポートとレジスタンスとしての見方をし、終値との関係では以下のように売買を判断します。

- 終値>雲 = 買いシグナル

- 終値<雲 = 売りシグナル

先行スパンAと先行スパンBのクロスを「雲のねじれ」と称して、変化日として判断する使い方もありますが、確度は決して高いと思えないため、ここでは触れないでおきます。

(3){26期間}前の終値と遅行スパン

遅行スパン自体が現在の終値を{26期間}遅行させたものですから、これは26期間前の終値と現在の終値を比較していることとなります。つまり25期間モメンタムと全く同じです。

- 遅行スパン>26期間前の終値 = 買いシグナル

- 遅行スパン<26期間前の終値 = 売りシグナル

これら3つのグループ(三役)の全てが買いシグナルとなれば三役好転と呼び、全てが売りシグナルとなれば三役逆転と呼び、どちらも強いトレンドが発生していると考えます。先のユーロ円チャートでは、5月14日に三役逆転となり、強い下降トレンドが発生したという判断ができるわけです。

波動論と値幅観測

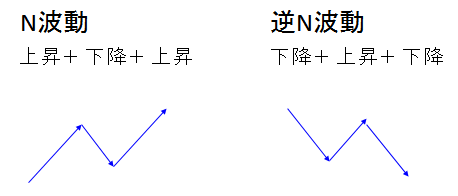

波動論の基本はN波動と逆N波動です。N波動は、上昇+下降+上昇のN字型の上昇波動ですべての上昇トレンドにおける値幅観測の基本となり、逆N波動は、下降+上昇+下降のN字型の下降波動ですべての下降トレンドにおける値幅観測の基本となります。

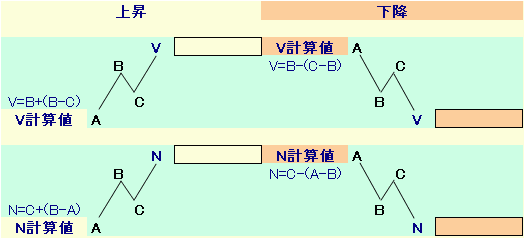

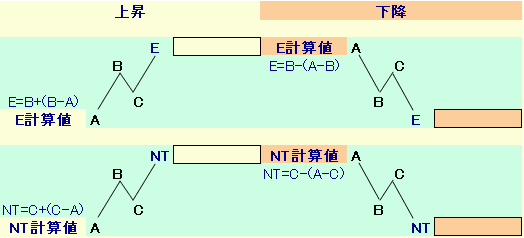

これらN字型(逆N字型)の波動が出来つつある時に、次の高値圏、安値圏を予測する方法が値幅観測で、代表的なものにV計算値、N計算値、E計算値、NT計算値があり、それぞれ、以下のような計算方法で求めます。

この中でも、N計算値はフィボナッチ・エクスパンションにおける値幅観測とも重なるため、もっとも重要な計算値となります。

このN計算値の計算例をあげると、7月3日ユーロ円高値139.28(A)から7月24日安値136.36(B)までの下げ、そして8月1日戻り高値138.07(C)を式に入れると、N計算値=138.07−(139.28−136.36)=135.15となりますので、直近安値(B)を下抜けた時のターゲットとして135.15を考えることになります。

波動論は、他にもエリオットウェーブやメリマンサイクルといったものがありますが、一目均衡表の波動論におけるN波動がわかりやすく、このN波動をベースに考え方を発展させていくと良いでしょう。

波動論と値幅観測

一目均衡表の転換線(9)や基準線(26)で使われる数字とその差(17)を単純基本数値と呼び、高値・安値などからの日数を数える時に用いて、相場の転換点やもみあいからの放れの日柄観測を行います。また単純基本数値の組み合わせとなる複合基本数値も同じように用います。複合基本数値には、33、42、65、76、129、172、200〜257があります。他にも同じような間隔で現れる高値あるいは安値のサイクルを対等数値と呼び、上記の基本数値と併せて使います。

過去の複数の高値、安値から異なる基本数値を用いて、似たような日柄に来る場合、またそれが対等数値と重なる場合には変化日となる可能性が高く注意が必要と判断します。しかし、日柄観測はある程度慣れないと読み方が難しいため、日柄観測について述べたレポートを参考にするあたりから入るほうがよいと考えます。

なお、値幅観測、日柄観測ともにフィボナッチ比を用いたほうが、世界的に一般的であることを考えると、一目均衡表の研究を究めたい人を除いてはそちらを知っておいたほうが良いと思います。個人的にもフィボナッチの値幅観測と日柄観測を使っていますので、次回はフィボナッチ比の面から値幅観測と日柄観測を考えることにしましょう。

- 山中康司氏

- 1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジテント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行ない、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。

FXを始めたいと思ったら、まずはFX会社の口座開設が必要です。これからFX口座を作ろうと考えている人、いまお使いのFX口座よりもお得なFX会社がないか考えている人は必見。人気ランキングやスプレッド、スワップポイント比較などから自分にあったFX口座を探してみましょう。